2025年10月13日-15日,中国国际大学生创新大赛(2025)总决赛在郑州大学落下帷幕。由付章杰教授、孙玉宝教授、任团伟老师和刘腾骏老师共同指导,2022级本科生巩轩池担任队长的“寻声聚力”团队,斩获全国金奖。这是我院继2022年后,第二次站上该赛事最高领奖台。

本次大赛由教育部等11个部门会同河南省人民政府主办,郑州大学、郑州市人民政府承办,共有来自国内外161个国家和地区5673所学校的619万个项目、2443万人次报名参赛。大赛以“我敢闯,我会创”为主题,设高教主赛道、“青年红色筑梦之旅”赛道、产业赛道等,旨在落实立德树人,推动创新教育,促进学生以专业知识解决实际问题。

随着短视频用户规模突破10.85亿人、日均更新量达8000万条,短视频平台已经取代了传统媒体,成为舆论生成与发酵的主阵地。与此同时,传统舆情监测面临三大核心痛点:关键信息漏采多,难以覆盖无文本短视频;视频理解误差大,多模态信息语义冲突时分析准确性不足;溯源追责取证难,无法追踪完整传播链路,严重制约舆情监管效能。

如何精准捕捉短视频中的敏感舆情信息?如何提升对多模态信源的分析准确度?如何实现舆情事件的精准溯源取证?

“寻声聚力”团队响应国家网络安全战略,聚焦短视频舆情监管痛点,经过两年的积累和沉淀,在三项核心技术上实现突破:

1.热度力过滤器——首次将"图-文-音"联合熵引入采样策略,在同等算力下把关键信息漏采率降低40%;

2.混合注意力融合算法——提出跨模态对抗一致性损失,解决情感语义冲突场景下误判高的难题;

3.语义-哈希双轨溯源——结合CMA电子取证资质,实现跨平台、跨模态传播链路完整还原,溯源时延大幅缩短。

目前,团队已拥有11项发明专利、7篇论文及多件软件著作权,研发“声量”系列舆情解决方案,填补垂直领域定制化舆情产品空白,破解行业“漏采、误判、难溯源”三大困境。

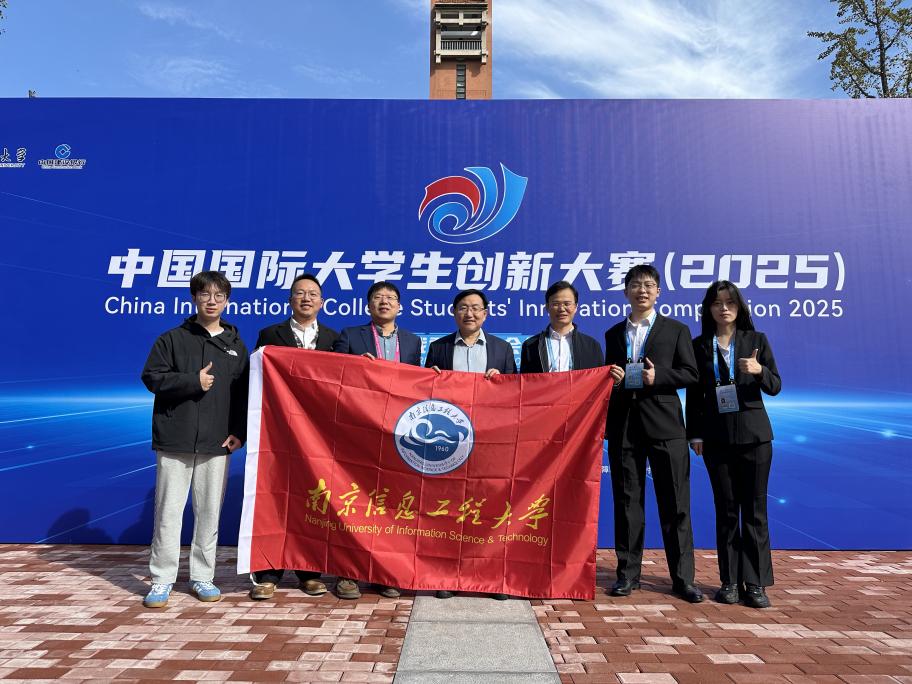

团队合照

“金奖是‘吵’出来的。”队长巩轩池回忆,团队15人来自计算机、法学、市场营销、设计等多个专业,每周一次的“头脑风暴”是固定节目:有人把算法公式写满半面墙,有人立刻用法律条文“挑刺”,还有人把市场数据拍在桌上“验货”。

算法vs法律——“先做溯源还是先做过滤?”双方各做原型,邀请行业专家当裁判,最终把两套方案合并成一体化框架;

技术vs商业——“To G还是To B?”姚闵烨拿出70页调研报告,沙煜哲把数据拆成“可理解”的方案,兼顾政务合规与企业轻量部署需求;

设计vs用户——“用户不是工程师”,单曦擅把晦涩、复杂的技术原理变得直观易懂的“路线图”,让技术原理一眼看懂。

“吵”完回去写代码,第二天再带着数据回来“吵”。王子恒说“我们不怕有分歧,怕的是没人敢说话。” 这种 “敢争论、善协作” 的氛围,让团队总能找到最优解。正是这种高密度、跨学科的碰撞,让项目在技术深度与落地宽度上同步迭代近100个版本,模拟答辩超50次。

团队打磨项目

团队开发舆情系统

“成绩背后,是学校与学院‘接力式’的支持。”柏慧婷感慨道。学校开放专业实验室、备赛会议室,邀请行业专家做专题培训,先把方向点亮;学院随即以大赛为支点,把项目拆进课程、把科研融入作业,再把学生带回项目,形成“项目—课程—科研”一条链,让人才培养在真实赛道上高速闭环。

比赛不是终点,而是教学改革的试金石。未来,学院将持续形成“项目牵引—课程支撑—科研反哺”的教学闭环,把赛场热度转化为课堂温度,把创新基因写进培养方案,让更多学生在真实场景中完成“做中学、学中创”。

从2022到2025,两座金奖杯见证了学院“以赛促教、以赛促学、以赛促改”的革新之路。把最前沿的产业真问题搬进实验室,把最激烈的思维碰撞转化为课堂内容,把最硬核的科研成果纳入人才培养方案。面向人工智能时代,学院将持续深化创新教育,为培养多学科交叉、能解决复杂社会问题的复合型创新人才贡献更大力量。

(图文:王翾 刘腾骏)